普遍なるクラシック音楽

クラシック音楽とは、単なる古い音楽の総称ではありません。

それは、音そのものに内在する秩序と美、そして人間の精神性を深く探求しようとする表現形式と言えます。

即興や感覚的な娯楽とは一線を画し、理性と感情の均衡、時間の中で構築される構造美を通じて、聴き手に内省や精神的な高まりを促す役割を果たしてきました。

最大の特徴の一つは、「形式」の存在です。

ソナタ形式やフーガ、変奏曲といった構造は、単なる作曲技法ではなく、音楽が自己完結する宇宙のように展開されるための枠組みであり、そこには無駄がなく各要素が意味を持ち、全体として調和を完成させています。音楽は時に論理的でありながら、同時に感情の深層に触れ、まるで論理と言葉を超えた思索が、音によって紡がれているようです。

また、クラシック音楽は「書かれた音楽」であることも重要な要素です。

楽譜に忠実であることは、作曲者の思想や構想を綿密に再現し、時代や空間を超えて受け継ぐという行為でもあります。演奏家は単なる再現者ではなく、音の裏に込められた意図を読み解き、それを自らの解釈と技術によって現代に蘇らせる翻訳者とも言えます。その意味でクラシック音楽は、一つの「対話の芸術」なのです。作曲家、演奏家、そして聴衆という三者の間に、静かで緊張感のある精神的なやりとりが存在します。

さらに、クラシック音楽は社会や文化の中で、人間の「精神の自由」や「普遍的価値」を追い求める媒体として発展してきました。

特定の時代背景や思想と密接に結びつきながらも、そこに表現される問いや情念は、人間存在の根源に迫る普遍的なものであります。そのため、どれほど時代が進んでも、クラシック音楽は古びることがなく、むしろ、現代の情報過多な社会においてこそ、静かに耳を澄ませるという行為が新たな意味を持ち始めています。

クラシック音楽の本質とは、音を通じて人間の内奥に触れ、時に癒し、時に問いかける力です。

それは「音の芸術」であると同時に、「精神の芸術」でもあるのです。

クラシック音楽と名曲

クラシック音楽は、西洋の伝統に根ざしつつも、文化や時代を超えて広く受け入れられてきました。

数世紀にわたる歴史の中で培われた芸術形式で、その魅力は時代を超えた普遍的な美しさと深い感動にあります。

その一つに人間の感情の普遍性があり、喜び、悲しみ、愛、孤独、崇高な敬虔さといった普遍的な感情を音楽的に表現することです。

例えば、ベートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」は、歓喜と人間愛を讃える作品であり、その主題は世界中で共感を呼んでいます。

こういった名曲は、特定の文化圏や時代に限定されることなく、人々の心に響き続けています。

クラシック音楽の構造には普遍性が見られ、形式美や数学的な規則性も存在します。

バッハのフーガやソナタ形式に代表されるように、その構造の精緻さは理性と感性の結合を示しており、聴き手に知的満足感を与えますが、このような構造は人間の認知プロセスに根ざしているため、普遍的な魅力を持っていると言えます。

また、作曲家が生きた時代の哲学や社会思想を反映していることも、その音楽的な奥深さを示している一つとして考えられています。

たとえば、バロック時代の音楽には秩序と宗教的敬虔さ、古典派には合理主義と均整美、ロマン派には個人主義と感情の解放が主に表現されています。

これらの音楽を通じて、私たちは歴史的な真理と人間性の本質に触れることができるでしょう。

そして、外面的な派手さよりも内面的な深みに焦点を当てているものが多く、ショパンの夜想曲やマーラーの交響曲では、人間の内面的な苦悩や超越への渇望が描かれています。このような作品は、人間存在の本質や生の意味について考えるきっかけを与えてくれます。

クラシック音楽を鑑賞することは、文化的教養を高めることにつながります。

西洋音楽の歴史は、文学、美術、哲学などと深く関わっており、その理解は他の芸術や知識体系への洞察をも豊かにします。文化的教養を高め、精神的な癒しや内省のきっかけを与えるだけでなく、感性を磨き、想像力や創造性を高めることができます。

西洋音楽の歴史は、文学、美術、哲学などと深く関わっており、その理解は他の芸術や知識体系への洞察をも豊かにします。そして、有名な話ですが、モーツァルトの音楽は「モーツァルト効果」として知られるように、知能や集中力にポジティブな影響を与えるという研究結果が知られてます。

クラシック音楽は、感情と知性、個人と社会、そして過去と未来を結びつける稀有な芸術形式です。

その普遍性は、私たちが人間として共有する深い感情や価値観に根ざしており、真理と美を追求する人間の営みを反映しているといえるでしょう。

このような音楽に触れることで、私たちは自身の内面を豊かにし、広い視野で世界を理解する機会を得ることができるのです。

いつの時代でも、クラシック音楽は時を超えて新たな感動と洞察を与え続けることでしょう。

クラシック音楽はその複雑さと豊かさにおいて、他に類を見ないほど膨大であり、聴く者に無限の発見と楽しさ与えています。

それが、クラシック音楽の真の価値と力と言えます。

クラシック音楽の歴史と本質

クラシック音楽の歴史と本質は、西洋音楽の枠組みの中で長い時を経て形成され、さまざまな時代や地域で進化してきました。その発展をたどることで、音楽そのものがどのようにして人間の精神や文化と密接に結びついてきたのかを深く理解することができます。

クラシック音楽の起源をたどると、古代ギリシャの音楽理論に行き着きます。ピタゴラスが発見した音階や、プラトンやアリストテレスによる音楽の哲学的議論は、後の西洋音楽理論の基盤となりました。特に、音楽が魂や倫理に影響を与えるという考えは、古代ギリシャ文化の中で深く根付いていました。

中世に入ると、教会が音楽の中心的な役割を果たしました。グレゴリオ聖歌は、この時代の代表的な音楽形式であり、単旋律の祈りの歌としてキリスト教の儀式に用いられました。この時期、ヨーロッパ全土で音楽記譜法が発展し、音楽がより正確に記録されるようになりました。特に、修道院や教会は音楽教育の場として機能し、後の多声音楽の基礎を築きました。

ルネサンス期(15世紀–16世紀)は、音楽が宗教的用途にとどまらず、世俗的な場面でも盛んに用いられるようになった時代です。ポリフォニー(多声技法)の発展により、音楽は複雑な構造を持つようになりました。ジョスカン・デ・プレやパレストリーナのような作曲家は、声楽音楽の高度な技術を駆使し、聖と俗を調和させた作品を残しました。

17世紀に入ると、バロック音楽の時代が幕を開けます。この時代は感情表現と技術革新が大きな特徴であり、オペラの誕生や通奏低音の発展がありました。クラウディオ・モンテヴェルディは、初期のオペラ作曲家として知られ、音楽とドラマの融合を追求しました。また、ヨハン・ゼバスティアン・バッハやゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルは、バロック音楽を頂点に導いた巨匠として名高く、それぞれが宗教音楽や器楽曲で傑作を生み出しました。

18世紀後半から19世紀初頭にかけては、古典派音楽が台頭します。この時代は、調和、均整、明瞭さが重視された音楽が特徴です。ウィーンを中心に活躍したハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンは、古典派の三大巨匠として広く知られています。特にベートーヴェンは、古典派からロマン派への橋渡し役を果たし、その革新性と個人主義的表現が後の時代に大きな影響を与えました。

19世紀に入ると、ロマン派音楽が隆盛を迎えます。この時代は、個人の感情や物語性が音楽に取り入れられ、表現の自由が追求されました。シューベルトやシューマン、ショパン、リストといった作曲家たちは、それぞれの作品を通じてロマン主義的な精神を反映しました。また、ワーグナーは楽劇という新たな形式を創出し、音楽と文学、舞台芸術を統合した壮大な世界を構築しました。

20世紀に入ると、音楽はさらなる多様性を見せ始めます。印象派音楽を代表するドビュッシーは、伝統的な調性を打破し、音色や雰囲気を重視した作品を生み出しました。一方で、シェーンベルクは十二音技法を提唱し、音楽の構造を根本から再構築しました。ストラヴィンスキーの『春の祭典』は、リズムと和声の大胆な革新によって、音楽史に衝撃を与えました。

現代音楽は、電子音楽やミニマリズム、ポストモダニズムなど、多岐にわたるスタイルとアプローチを包含しており、この多様性はクラシック音楽が固定化された形式やジャンルにとらわれない表現の広がりを持っていることを示しています。

クラシック音楽の本質を理解するためには、その時代背景や文化的文脈を考慮することが不可欠です。一方で、クラシック音楽の普遍的な特徴として挙げられるのは、音楽の形式美や構造へのこだわり、そして感情や思想の深い表現力です。たとえば、バッハのフーガに見られる数学的な構造美や、ベートーヴェンの交響曲における人間精神の闘争と勝利は、時代を超えて多くの人々の心を打ちます。

また、クラシック音楽は、聴衆と演奏者の対話を重視します。演奏者は、作曲家が楽譜に込めた意図を解釈し、それを現代の観客に伝える役割を担います。この解釈の自由度と責任は、クラシック音楽の演奏における大きな魅力の一つです。

名曲が生まれる背景とその影響力

名曲が生まれる背景には、作曲家の個人的な経験、当時の社会状況、音楽的な流行や革新、そして時には偶然の出会いや自然現象が影響を与えています。

例えば、ベートーヴェンの「交響曲第9番」は、彼の難聴という個人的な挑戦の中で生まれ、自由と平和への希求が込められた作品として受け入れられました。これらの作品は、世界中のオーケストラやソリストによって何世紀にもわたって演奏され続け、聴衆の心に深い感動を呼び起こし、多くの映画や広告で使用されるなど、文化的影響力を持ち続けています。

クラシック音楽の名曲には、度々特定の形式や様式が認められます。

たとえば、バッハの名曲「無伴奏チェロ組曲」は、バロック音楽の厳格な対位法と旋律の美しさが組み合わさった見本のような作品です。また、モーツァルトの名曲「レクイエム」は、彼の生涯最後の作品として、死と向き合う深い感情表現が評価されています。これらの名曲は、音楽解説を通じてその背景や構造が明らかにされ、聴衆がより深く作品を理解する手助けとなります。

さらに、名曲が持つ影響力は、聴衆に音楽の新たな側面を開示し、時には新しい音楽の創造にも繋がります。ショパンの繊細で詩的なピアノ作品は、後世の作曲家たちに多大な影響を与え、ピアノ音楽の表現領域を広げるきっかけとなりました。一方で、ドビュッシーは印象派音楽という新しいジャンルを確立し、音楽における色彩感や空間表現に革新をもたらしました。

これらの名曲や代表曲が生まれた背景を解説することは、クラシック音楽の理解を深めるだけでなく、音楽そのものの価値を再発見する旅でもあります。音楽は言葉を超えたコミュニケーション手段として、私たちの心に直接語りかける力を持っています。それは、時代や国境を超えて、人々の心を動かし続けるクラシック音楽の真髄と言えるでしょう。

ここでクラシック音楽の作曲家としての巨匠と名曲をいくつかご紹介致します。

※順不同

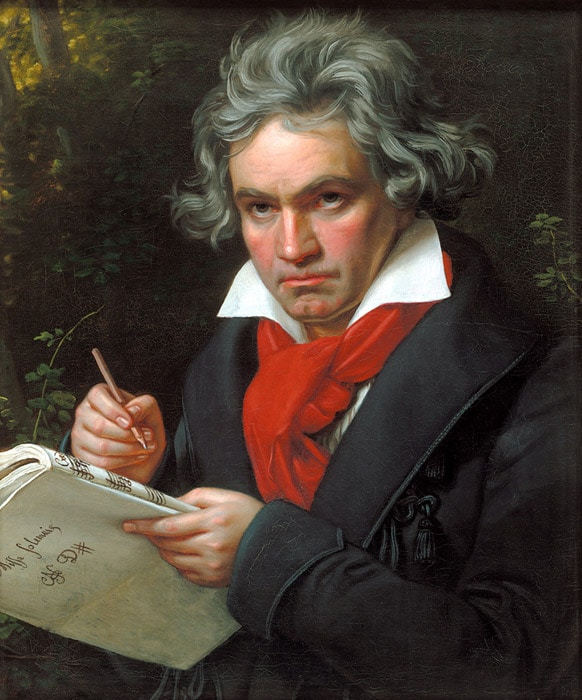

クラシック音楽の巨匠1 ベートーヴェンの世界と名曲

ベートーヴェンの音楽は、クラシック音楽の中でも特に深い感動と強烈な印象を与えるものです。

彼の代表曲には、壮大なスケールと激しい情熱が込められており、それらは今日でも多くの音楽愛好家に愛され続けています。例えば交響曲第9番「合唱付き」は、その壮麗なメロディと「歓喜の歌」で知られ、自由と平和の象徴として広く親しまれています。また、ピアノソナタ第14番「月光ソナタ」は、その静謐な美しさで多くの人々を魅了し続けています。

ピアノ協奏曲第5番「皇帝」は、ベートーヴェンの協奏曲の中でも特に力強く、華麗な技巧が際立つ作品です。弦楽四重奏曲第14番は、複雑で深遠な構造を持ち、室内楽の傑作として評価されています。さらに、オペラ「フィデリオ」は、自由と正義を求めるベートーヴェンの強い思いが表現された作品であり、人間の尊厳を讃える内容となっています。

これらの名曲を通じて、ベートーヴェンの世界に触れることで、クラシック音楽の豊かな表現力と、時代を超えた普遍的なメッセージを感じ取ることができるでしょう。彼の音楽は、単なる娯楽を超え、聴く者の心に深く刻まれる芸術作品として、その価値を永遠に保ち続けることでしょう。

ベートーヴェンの名曲とその特徴

ベートーヴェンの音楽は、その時代の社会的・政治的背景と密接に関連しており、彼の作品は度々個人的な苦悩や人類共通のテーマを反映しています。彼の音楽は、形式的な枠組みを超えて感情を直接訴える力を持ち、後世の作曲家に多大な影響を与えました。

彼の創造した音楽の中には、悲劇的な運命を乗り越えた勝利の喜びや、自然への畏敬の念が表現されている作品も多く、これらの特徴は彼の音楽が時代を超えて受け継がれる理由の一端をなしています。

彼の作品を解説する際には、彼の生涯や創作の背景、作品が持つ音楽的な特徴に加え、それらがいかにして聴衆に感銘を与え続けているかを考察することが重要です。彼の音楽は、単に美しい旋律を楽しむだけではなく、人間の情熱や精神の深淵を探求する旅へと私たちを誘います。

それゆえに、ベートーヴェンの名曲達を聴くことは、クラシック音楽の核心に触れることに他ならず、その名曲たちは今日も多くの人々にとって貴重な芸術的遺産として位置づけられています。

ベートーヴェンの名曲5選

ベートーヴェンの名曲の数々は彼の音楽的才能と深い人間性を反映しており、今日でも世界中の音楽愛好家に愛され続けています。これらの作品を通じて音楽的遺産を深く理解することができるでしょう。

名曲1 交響曲第9番「合唱付き」

交響曲第9番「合唱付き」は、ベートーヴェンが作曲した最後の交響曲であり、彼の音楽的遺産の中でも特に高い評価を受けている作品です。この交響曲は1824年に初演され、その壮大なスケールと革新的な構成、特に最終楽章における合唱の導入は、クラシック音楽の歴史において画期的な出来事でした。

フリードリヒ・シラーの「歓喜の歌」の詩に基づいたこの楽章は、人類の団結と普遍的な兄弟愛の理念を讃えています。

作品の構成としては伝統的な4楽章の形式を踏襲しつつも、ベートーヴェンは独自の解釈を加え、それぞれの楽章に深い意味を込めました。第1楽章は力強く、ドラマチックな開始を見せ、第2楽章のスケルツォはリズミカルでエネルギッシュです。第3楽章のアダージョは、内省的で美しい旋律が特徴であり、静けさの中にも深い情感を秘めています。そして、最終楽章へと続くこの穏やかなムードは、合唱とソリストによる力強いメッセージで締めくくられます。

この作品は、ベートーヴェンが完全な聴覚を失っていたにも関わらず、彼の音楽的なビジョンと才能が如何なく発揮されたものであり、後の作曲家たちに多大な影響を与えました。また、交響曲第9番は、ヨーロッパ連合の公式賛歌としても採用されるなど、世界的に愛され続けている名曲です。

この交響曲を深く理解するためには、ベートーヴェンの生涯と彼が過ごした時代背景についての知識も不可欠です。彼が直面した個人的な困難や社会的な動乱が、作品にどのように影響を与えたのかを探ることで、交響曲第9番「合唱付き」の真の価値を見いだすことができるでしょう。そのため、クラシック音楽愛好家はもちろん、初めてこの作品に触れるリスナーも、この交響曲が持つ歴史的及び音楽的重要性を学び、より豊かな聴きごたえを得ることが可能です。

名曲2 月光ソナタ

ベートーヴェンが生み出した「月光ソナタ」は、クラシック音楽の名曲中の代表曲として広く知られています。このピアノソナタ第14番作品27-2は、その優美な旋律と構成の巧みさから、多くの音楽愛好家に愛され続けています。冒頭に現れるアダージョ・ソステヌートの動きは、月明かりに照らされた静寂の中を歩むような幻想的な雰囲気を醸し出し、リスナーを魅了します。

この楽曲は、ベートーヴェンの中期作品に位置づけられ、彼の創作活動の転換点を示しています。耳の聴こえに困難を抱え始めた彼は、内省的で深い感情を音楽に投影し、新たな表現の地平を切り開きました。特に「月光ソナタ」は、その革新性と表現力の豊かさにおいて、後のロマン派音楽に多大な影響を与えたとされています。

ソナタ形式を採用しながらも、従来の枠を超えた自由な発想が随所に見られるこの作品は、ベートーヴェンの創造力の高さを物語っています。第1楽章の瞑想的な美しさ、第2楽章の舞曲的な軽やかさ、そして第3楽章の情熱的なプレストは、それぞれが独立した個性を持ちつつ、絶妙なバランスで結びついています。

解説すると、このソナタの構造は、情感豊かな第1楽章から始まり、中間楽章では一転して明るく軽快な雰囲気へと移り変わり、最終楽章では疾走感あふれる激しい動きでクライマックスを迎えます。このように、一つの作品の中で多彩な表情を見せるベートーヴェンの作曲技法は、彼の音楽的多様性を如実に示しています。

「月光ソナタ」は、クラシック音楽の入門曲としても最適です。そのメロディは耳に残りやすく、初めてクラシック音楽に触れる方々にも親しみやすい作品です。また、ピアニストにとっては、その技術的な要求と音楽的な深みに対する解釈が求められるため、演奏者にとっても挑戦的なレパートリーとなっています。

その時代を超えた普遍的な魅力により、今日でも世界中のコンサートホールで演奏され続けています。この楽曲を通じて、クラシック音楽の深遠な世界へと足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。

名曲3 ピアノ協奏曲第5番「皇帝」

ベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」は、彼の代表作の一つであり、クラシック音楽の中でも特に名高い作品です。この協奏曲は、1809年にウィーンがナポレオンの軍に包囲されている最中に作曲されました。その力強さと壮麗さから「皇帝」という愛称で呼ばれるようになり、その名にふさわしい威厳と豊かな旋律が特徴です。

作品は三楽章から成り、開始する瞬間から聴衆を圧倒するような強烈な印象を与えます。特に、第1楽章の力強い主題は、ピアノの技巧とオーケストラの豊かな響きが絶妙に絡み合い、壮大な音楽の世界を創り出しています。第2楽章では、穏やかで歌心に満ちたメロディがピアニストの表現力を要求し、聴衆の心を和ませます。そして、第3楽章の躍動感あふれるリズムは、終結に向けての高揚感を高め、聴く者を音楽の頂点へと導きます。

この協奏曲を深く理解するためには、ベートーヴェンの生涯と当時の社会的背景にも目を向ける必要があります。彼の音楽は、個人的な苦悩や時代の動乱を乗り越えた普遍的なメッセージを含んでおり、それが「皇帝」を含む多くの作品を不朽の名曲として後世に残している理由の一つです。

ピアノ協奏曲第5番「皇帝」は、クラシック音楽のコンサートで頻繁に演奏される作品であり、ピアニストにとっても技術と表現の両面で挑戦的なレパートリーとなっています。この協奏曲を通じて、ベートーヴェンの創造力と音楽的才能を改めて感じ取ることができるでしょう。

名曲4 弦楽四重奏曲第14番

ベートーヴェンの作品群の中でも特に注目される曲の一つに、弦楽四重奏曲第14番作品131があります。

この作品は、ベートーヴェンの晩年にあたる1826年に作曲され、彼の音楽的探求心が最高潮に達した時期の産物とされています。

弦楽四重奏曲第14番は、7つの楽章から成り立ち、伝統的な四重奏の枠を超えた構成が特徴です。楽章間の休止なく演奏されることで、一つの大きな音楽的流れを形成し、聴き手を独特の世界へと誘います。この作品には、ベートーヴェンの深い内省と、人生の苦悩と歓喜を超越した普遍的なメッセージが込められていると評されます。

ベートーヴェンの音楽における対位法の巧みな使用や、和声の革新的な展開は、後の作曲家たちに多大な影響を与えました。特に、弦楽四重奏曲第14番においては、その複雑な構造と感情の幅が、ベートーヴェンの音楽的成熟を示しています。

この作品は、ベートーヴェンが耳が聞こえない状態で作曲したにも関わらず、その音楽的洞察力と表現力の高さが際立っています。彼の創造力は、身体的な制約を超越し、時代を超えて今日に至るまで多くの人々に感動を与え続けています。

弦楽四重奏曲第14番は、クラシック音楽の愛好家だけでなく、音楽を深く理解しようとするすべての人々にとって、必聴の名曲であると言えるでしょう。ベートーヴェンの音楽が持つ力強さと繊細さが見事に融合したこの作品は、クラシック音楽の中でも特に高い評価を受けています。

名曲5 フィデリオ

フィデリオはベートーヴェンが作曲した唯一のオペラであり、その創作は彼の芸術的な成熟期にあたります。

この作品は、自由と正義、愛と忠誠心の普遍的なテーマを描いており、その音楽は深い感情と劇的な張り詰めた雰囲気で溢れています。初演は1805年のウィーンで行われましたが、初期の反応は賛否両論でした。しかし、ベートーヴェンはこの作品に対して強い信念を持ち続け、さまざまな改訂を経て1814年には最終版が完成しました。

オペラ「フィデリオ」の中核をなすのは、獄中の夫フロレスタンを救うために男装して監獄へ潜入する妻レオノーレの勇敢な行動です。この物語は、ベートーヴェン自身の政治的信条と個人的な苦悩が反映されていると考えられており、彼の音楽的な表現力が最大限に発揮されています。

特に「フィデリオ」のハイライトとされる「囚人の合唱」は、人間の尊厳と自由への渇望を感動的に歌い上げており、聴衆に強い印象を与えます。また、オペラの終幕にかけてのクライマックスは、オーケストラと歌声が一体となり、圧倒的な感動を生み出します。

ベートーヴェンのオペラ「フィデリオ」は、クラシック音楽のレパートリーにおいて重要な位置を占めており、今日でも世界中のオペラハウスで上演され続けています。その音楽は、情熱的でありながらも、ベートーヴェン特有の構造的な厳密さを保っており、聴く者に深い感銘を与える作品です。

※ベートーヴェンの名曲10選ページではフィデリオは外していますが、ベートーヴェンは名曲だらけのため、ご理解のほどお願い致します。

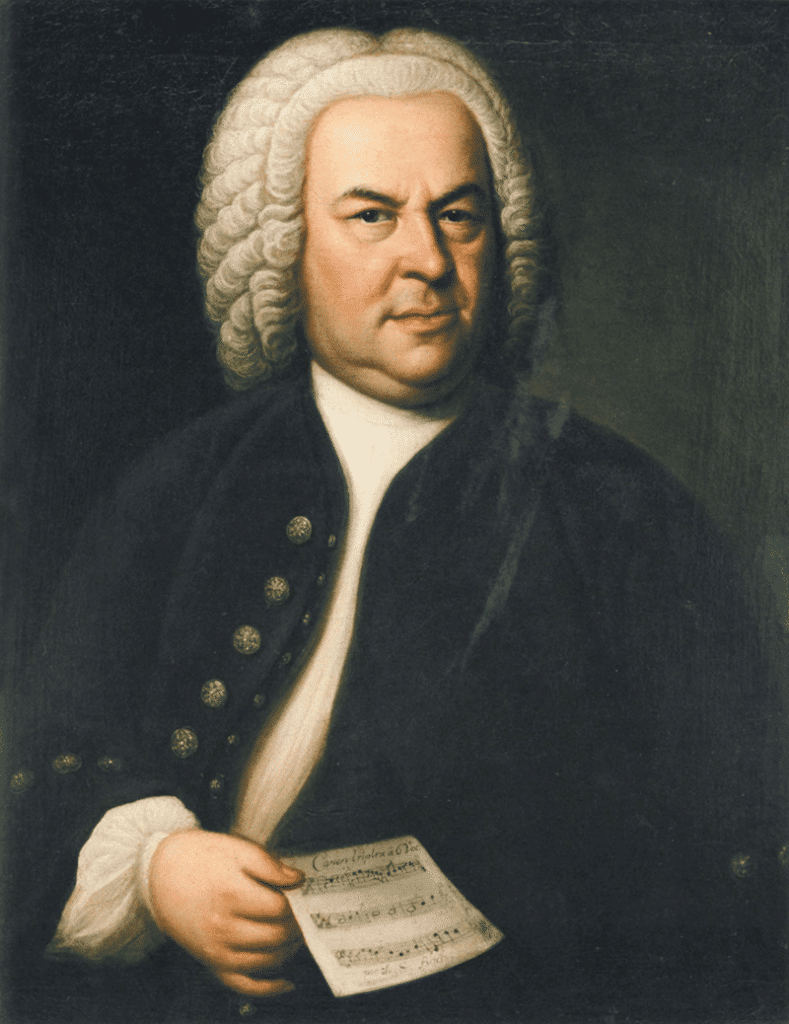

クラシック音楽の巨匠2 バッハの不朽の名作

ヨハン・セバスティアン・バッハは、クラシック音楽の父とも称され、数多くの名曲を世に送り出したバロック時代の巨匠です。彼の作品は、現代に至るまで幅広い層に愛され続けており、クラシック音楽の代表曲としての地位を確立しています。その中でも特に輝きを放つのが、心揺さぶる「マタイ受難曲」です。

この作品は、バッハがライプツィヒのトーマス教会のカントルとして活動していた時代に作曲されました。音楽史においても、宗教音楽の傑作として高い評価を受けています。

また、「平均律クラヴィーア曲集」は、ピアノのための教育的な作品集でありながら、その技巧と表現の深さで聴く者を魅了します。音楽理論と演奏技術の両方に革命をもたらしたこの曲集は、後世の作曲家にも大きな影響を与えました。

「ブランデンブルク協奏曲」は、バッハの器楽音楽の集大成とも言える作品で、各協奏曲が独自の楽器編成と音楽的特色を持ち、その豊かな音色と巧みな対位法が光ります。このシリーズは、バロック音楽の協奏曲の中でも特に人気が高く、多くのオーケストラによって演奏されています。

バッハが残した「無伴奏チェロ組曲」は、チェロ独奏のための作品でありながら、その音楽的な深みと表現力は、オーケストラ作品にも匹敵するほどです。チェロ奏者にとっては、技術的な挑戦であると同時に、音楽的な表現の幅を広げる機会を提供してくれます。

最後に、バッハの鍵盤楽器のための傑作「ゴルトベルク変奏曲」は、変奏技法の極致を示す作品です。この中でバッハは、一つの旋律を基に30の変奏を展開させ、聴く者を音楽の旅へと誘います。この作品は、技巧と情感が見事に融合したバッハの作曲技術の頂点とも評されています。

バッハのこれらの代表曲は、クラシック音楽を愛するすべての人々にとって、永遠の名曲としてその価値を留め続けるでしょう。彼の作品は、解説を重ねるごとに新たな魅力が発見され、クラシック音楽の深遠な世界へと私たちを導いてくれます。

バッハの名曲5選

バッハは、バロック音楽の巨匠として広く知られています。

彼の作品は、複雑な対位法と深い感情表現でクラシック音楽の世界において特別な位置を占めていますが、ここでは彼の作品の中でも特に名高い5つの作品を取り上げ、それぞれの特徴と背後にある歴史的背景について解説いたします。

バッハはここで、変奏技法の極致を示し、聴き手に無限の想像力をかき立てます。

これらの作品は彼の音楽的才能の高さと時代を超越した芸術的ビジョンを反映しています。

彼の音楽は、今日でも多くの人々に愛され、クラシック音楽の真髄を伝え続けています。

名曲1 マタイ受難曲

バッハの不朽の名作「マタイ受難曲」は、クラシック音楽の中でも特に深い感動を呼ぶ作品です。この大作は、イエス・キリストの受難と死を描いたオラトリオであり、バッハがライプツィヒで教会音楽監督を務めていた1727年頃に作曲されました。バロック音楽の傑作として広く認知されているこの曲は、緻密な構造と情感豊かな旋律が特徴です。

「マタイ受難曲」は、ソリストと合唱、オーケストラを用いて、福音書に基づくイエスの受難の物語を音楽的に表現しています。独唱アリアでは、個々の感情が細やかに描かれ、合唱は群衆の声や内省的なコラールとして機能します。この作品には、バッハが得意とした対位法やフーガが巧みに取り入れられており、その複雑さと技巧の高さから、演奏には高度な技術と深い理解が求められます。

また、この曲は、宗教的な意味合いだけでなく、音楽史上におけるバッハの地位を確立する上で重要な役割を果たしています。宗教曲としてのみならず、音楽芸術の頂点として多くの音楽愛好家に愛され続けているのです。

聴衆にとって「マタイ受難曲」は、ただの音楽鑑賞を超えた精神的な体験を提供することが多く、そのためには曲の背後にある文脈と歴史的重要性を理解することが不可欠です。この曲を深く理解し、感じることで、クラシック音楽の真の魅力に触れることができるでしょう。

名曲2 平均律クラヴィーア曲集

バッハの「平均律クラヴィーア曲集」は、クラシック音楽の中でも特に重要な位置を占める作品群です。この曲集は、すべてのメジャーとマイナーの調において前奏曲とフーガを一組ずつ含む、計48曲から構成されています。1722年と1742年にそれぞれ第1巻と第2巻が完成したこの大作は、調律法の革新とともに、後世の作曲家たちに多大な影響を与えました。

それぞれの調性を探求するバッハの深い洞察は、音楽理論だけでなく、演奏技術においても新たな地平を拓きました。ピアニストにとっては、この曲集は技術的な訓練の宝庫であり、音楽的表現の幅を広げるための教材としても価値があります。バッハは、各曲において異なる構造と情感を探求し、単なる練習曲を超えた芸術的な深みを持たせています。

この曲集の中でも特に有名なのは、第1巻の第1曲であるCメジャーの前奏曲です。このシンプルでありながら魅力的な旋律は、バッハの純粋な音楽的思想を象徴しており、多くの聴衆に愛されています。また、各フーガは緻密な対位法の技術を駆使した作品であり、バッハの作曲技術の粋を集めたものと言えるでしょう。

「平均律クラヴィーア曲集」は、バロック音楽の精華を集めたバッハの代表曲として、今なお世界中の演奏家によって演奏され続けています。その普遍的な魅力は、クラシック音楽を学ぶすべての人々にとって、永遠の課題であり続けるでしょう。

名曲3 ブランデンブルク協奏曲

バッハの「ブランデンブルク協奏曲」は、その複雑かつ洗練された構造により、クラシック音楽の中でも特に重要な位置を占めています。この協奏曲は、1721年にクリスティアン・ルートヴィヒ辺境伯に献呈されたもので、全6曲からなる協奏曲集です。独特の器楽編成と対位法の巧みな使用が見られ、バロック音楽の代表的な名曲として広く認識されています。

第3番の協奏曲は、3つのヴァイオリン、3つのヴィオラ、3つのチェロという、いわゆる「3-2-3」の編成が特徴です。このため、豊かなハーモニーと複雑な音の組み合わせが生み出され、その音楽的な対話は聴く者を魅了します。また、各楽器群が独立した声部を持ちながらも、全体として統一された調和を保つことで、バッハの対位法の優れた技術が光ります。

この作品は、バッハがライプツィヒに赴任する前のコエテン宮廷で作曲されたとされ、彼の器楽曲の中でも特に人気の高い作品の一つです。バッハの音楽的才能が最高潮に達していた時期の作品として、音楽史上においても特別な意義を持ちます。

「ブランデンブルク協奏曲」は、クラシック音楽愛好家だけでなく、幅広い聴衆にとってもアクセスしやすい作品です。そのため、クラシックコンサートのプログラムに頻繁に取り上げられるほか、音楽教育の現場でも重要な教材として用いられています。

バッハの作品を深く理解し、さらに楽しむためには、各楽章の構造や主題の展開に注意を払うことが重要です。また、当時の演奏環境や楽器の特性を学ぶことで、作品が持つ本質的な美しさをより深く味わうことができるでしょう。バッハの音楽は時を超えて多くの人々に愛され続けており、「ブランデンブルク協奏曲」はその中でも特に多くの人々に感動を与える名曲です。

名曲4 無伴奏チェロ組曲

バッハの「無伴奏チェロ組曲」は、クラシック音楽の中でも特に深い感銘を与える作品群として知られています。この組曲は、単一の楽器であるチェロのために書かれた六つの組曲から成り、それぞれが独自の性格と美しさを持ち合わせています。作品番号BWV 1007からBWV 1012までのこのシリーズは、バロック音楽の最高傑作の一つとして、今日でも世界中のチェリストによって演奏されています。

組曲は、プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエットまたはブーレ、ジーグという典型的なバロック舞曲形式に従って構成されており、各曲はチェロの音域を最大限に活かし、豊かなハーモニーと旋律を生み出しています。特に有名な第1組曲のプレリュードは、その単純ながらも魅力的な旋律で、多くの人々を魅了し続けています。

バッハがこの組曲を作曲した正確な年代は不明ですが、1720年から1723年の間にケーテンで作曲されたとされています。当時のチェロはまだソロ楽器としての地位を確立しておらず、バッハの「無伴奏チェロ組曲」はこの楽器の可能性を大きく広げることになりました。

この組曲は、技術的な難易度が高いにも関わらず、その音楽的な深みと表現力の豊かさにより、チェロ奏者にとっての挑戦であり続けています。演奏者は、バッハの意図した豊かな感情表現を伝えるために、高度な技術と深い音楽理解が求められます。

音楽愛好家の中には、この組曲を聴くことで心の安らぎを見いだす人も多く、その普遍性と時を超えた美しさが、クラシック音楽の中でも特に重要な位置を占めている理由の一つとなっています。バッハの「無伴奏チェロ組曲」は、クラシック音楽の名曲として、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。

名曲5 ゴルトベルク変奏曲

ゴルトベルク変奏曲は、ヨハン・セバスティアン・バッハが作曲した鍵盤楽器のための作品であり、BWV 988として知られています。この変奏曲は、一つのアリアとその30の変奏からなる構成で、クラヴィーアのためのもっとも重要な作品の一つとして広く認識されています。バッハが1741年に出版したこの作品は、技術的な難易度が高く、演奏者にとって大きな挑戦をもたらします。

アリアは、優雅で穏やかなメロディを持ち、それに続く変奏はそれぞれ独自の性格を持ち、バッハの対位法の巧みさを示しています。変奏ごとに異なる音楽的アイデアが探求され、時には軽快なダンスのリズムを取り入れ、時には深遠な表現力を要求されます。演奏者は、技巧的なパッセージや豊かな情感表現を通じて、聴衆に多彩な音楽体験を提供することができます。

ゴルトベルク変奏曲は、バッハの作品中でも特に知的な構成と感性が求められる作品であり、クラシック音楽における名曲としての地位を確立しています。この作品の解説を深めることで、聴衆はバッハの音楽的な洞察力と、彼の時代を超えた普遍性に気づくでしょう。バッハの代表曲として、ゴルトベルク変奏曲は音楽愛好家だけでなく、音楽史においても特別な位置を占めています。

バッハの作品としてのこの変奏曲は、後の作曲家たちにも大きな影響を与え、その複雑さと美しさは今日でも多くの人々を魅了し続けています。クラシック音楽を深く理解するためには、このような重要な作品に触れ、その背後にある音楽的な理論と情緒を学ぶことが不可欠です。ゴルトベルク変奏曲を聴くたびに、新たな発見と感動を経験することでしょう。

クラシック音楽の巨匠 モーツァルトの天才的な作品群

モーツァルトの業績を掘り下げると、彼の作品はクラシック音楽の枠を超えて、数多くの人々に影響を与え続けています。その代表曲には、歌劇「フィガロの結婚」や、遺作となった「レクイエムニ短調K.626」があり、これらの作品は今なお幅広い聴衆に愛されています。また、モーツァルトは器楽曲においても卓越した才能を発揮し、「フルートとハープのための協奏曲ハ長調K.299」や「交響曲第41番『ジュピター』」など、洗練された構成と旋律の美しさが際立つ作品を残しています。

特に「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」は、そのキャッチーなメロディでクラシック音楽の入門曲としても親しまれており、多くの演奏会で取り上げられています。オペラ「ドン・ジョヴァンニ」は、そのドラマティックな展開と心を打つアリアで、オペラファンを魅了し続けています。交響曲第36番「リンツ」やピアノ・ソナタ第11番、そして「クラリネット協奏曲イ長調K622」は、モーツァルトの多様な表現力と音楽的な洗練を象徴する作品です。

モーツァルトの音楽は、その普遍的な魅力とともに、音楽理論や作曲技法の面でも多大な影響を与えてきました。例えば「クラリネット五重奏曲イ長調K.581」は、その繊細なアンサンブルとクラリネットの豊かな音色を通して、室内楽の傑作として評価されています。これらの作品を通じて、モーツァルトは後世の作曲家たちに多大な影響を与え、クラシック音楽の発展に寄与しました。

クラシック音楽の深い理解と鑑賞のためには、これらの名曲をじっくりと聴き、その背景や作曲家の意図を学ぶことが重要です。モーツァルトの音楽は、その時代を超えて現代にも息づいており、私たちの心に新たな感動をもたらしてくれることでしょう。

モーツァルトの代表曲とその影響

モーツァルトと言えば、クラシック音楽の天才児としてその名を世界に轟かせています。

彼の作品は今なお多くの人々に愛され、多大な影響を与え続けています。

モーツァルトの音楽は単に美しい旋律を生み出すだけでなく、音楽理論と実践の完璧な融合を示しており、この点で彼の作品は教育的価値も高いとされています。彼の音楽は、情感豊かでありながらも、形式と技術の面で非常に洗練されており、これが彼の音楽が長きにわたり愛される理由の一つです。

また、モーツァルトはオペラにおいても革新的な業績を残しました。

彼のオペラは人間性を深く掘り下げ、心理描写においても緻密な表現を行っています。

これはオペラというジャンルに新たな可能性をもたらし、後のロマン派オペラへの道を開いたと評されています。

モーツァルトの音楽は、演奏技術の向上にも寄与しており、特にピアノや弦楽器のための作品は技術的な進歩を促すとともに、音楽表現の可能性を広げました。彼の時代においては、これらの楽器のためのレパートリーがまだ限られていたため、演奏家にとって貴重な研究材料となったのです。

総じてモーツァルトの代表曲は、クラシック音楽を象徴する名曲としてその価値を今に伝えており、音楽史における彼の地位は揺るぎないものがあります。彼の作品からはクラシック音楽の本質を学び、音楽の真の魅力を感じ取ることができるでしょう。

モーツァルトの名曲10選

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトは、その卓越した才能でクラシック音楽界に多大な貢献をしました。彼の作品は今日まで多くの音楽愛好家に愛され続けており、その中でも特に名高い10曲を選び、それぞれの楽曲の特徴と背景について解説いたします。

これらの作品は、モーツァルトの多岐にわたる才能を示すものであり、クラシック音楽の名曲として、今もなお多くの人々に親しまれています。それぞれの作品が持つ歴史的背景や音楽的特徴を理解することで、クラシック音楽の深い魅力に触れることができるでしょう。

名曲1 フィガロの結婚

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトが1786年にウィーンで初演したオペラ「フィガロの結婚」は、クラシック音楽の中でも特に輝きを放つ傑作です。このオペラは、ピエール・ボーマルシェの戯曲「フィガロの結婚または窮余の一計」に基づいており、社会の階級制度に対する風刺が巧みに織り交ぜられています。オペラの中で描かれる人間関係の複雑さや、恋愛のもつれは、今日でも多くの人々に共感を呼びます。

この作品は、モーツァルトの天才的な才能が如実に表れており、独特の旋律美と劇的な展開が聴衆を魅了します。特に、オペラ序曲はその軽快なリズムと明るい調性で、多くのクラシック音楽ファンに愛されています。また、「恋とはどんなものかしら」「ヴォイ・ケ・サペーテ」といったアリアは、その抒情的なメロディーで聴く者の心を捉えます。

「フィガロの結婚」は、モーツァルトが生み出した名曲の中でも、特に代表的な作品として位置づけられています。その音楽的な深さとドラマティックな要素は、オペラだけでなく、クラシック音楽全体の理解を深めるための絶好の入門作と言えるでしょう。オペラの解説を深めることで、音楽の背後にある歴史や文化的な背景を学び、より豊かな鑑賞体験を得ることが可能です。

このような作品の魅力をより広く伝えるためには、その作曲家の生涯や時代背景を知ることが不可欠です。モーツァルト自身が生きた18世紀のウィーンは、音楽的にも社会的にも大きな変革の時代であり、彼の作品はその時代の空気を色濃く反映しています。オペラや交響曲、室内楽など、モーツァルトの多彩な作品群を通じて、クラシック音楽の奥深さを感じ取ることができるのです。

名曲2 レクイエムニ短調K.626

モーツァルトの「レクイエムニ短調K.626」は、彼の最後にして未完成の作品であり、その死後に弟子たちによって完成されました。この作品は、モーツァルトの創造性と深い感情表現が見事に融合した傑作として広く認識されています。レクイエムの各部分、たとえば「ディエス・イレ」や「ラクリモサ」は、その圧倒的なドラマティックさと感動的な旋律で、聴く者の心に強く訴えかけます。

この作品の成立背景には、モーツァルトが自身の死を予感していたという逸話が残されており、それが楽曲に込められた哀愁と緊迫感を一層際立たせています。また、レクイエムは後の作曲家たちにも多大な影響を与え、クラシック音楽のレパートリーとして今日でも多くの演奏家によって取り上げられ続けています。

モーツァルトがこのレクイエムを通して伝えたかったメッセージは、音楽を通じて死という普遍的なテーマに対する深い洞察と、生命の尊さを讃える賛歌であると解釈されています。それは、彼の音楽が時代を超えて多くの人々に愛され続ける理由の一つでもあります。

名曲3 フルートとハープのための協奏曲ハ長調K.299

モーツァルトの多彩な作品群の中でも、フルートとハープのための協奏曲ハ長調K.299は、その独特な編成と魅力的な旋律で知られています。この作品は、モーツァルトがパリ滞在中の1778年に作曲され、彼の協奏曲としては珍しい組み合わせ、フルートとハープのためのものです。フルートとハープは、当時の貴族社会において人気の楽器であり、この協奏曲は特定のパトロンのために作られた可能性が高いとされています。

第1楽章は、華やかでリリカルな主題が特徴で、フルートとハープが対話するように交互にメロディを奏でます。第2楽章は、より抒情的で穏やかな雰囲気で、楽器間の絶妙なバランスが聴き手の心を和ませます。最終楽章は、軽快なリズムと明るい調子が印象的で、演奏者の技巧を存分に発揮する場となっています。

この協奏曲は、モーツァルトが生み出した多くの名曲の中でも、室内楽的な要素を持ち合わせながら、協奏曲としての華麗さと親しみやすさを兼ね備えています。フルートとハープという組み合わせが生む繊細な響きは、モーツァルトの創造力の豊かさを物語っており、今日でも多くのクラシック音楽ファンに愛され続けています。

この作品を深く理解し、より一層楽しむためには、各楽章の構造や主題の展開、演奏されるコンテキストに注意を払うことが重要です。また、異なる演奏家やアンサンブルによる解釈の違いを比較することで、作品の多様な魅力を発見することができるでしょう。モーツァルトの音楽が持つ普遍的な美しさと、時代を超えた表現力には、今なお多くの人々が魅了されています。フルートとハープのための協奏曲ハ長調K.299は、その最高の例の一つと言えるでしょう。

名曲4 交響曲第41番「ジュピター」

交響曲第41番ハ長調K.551は、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲した最後の交響曲であり、「ジュピター」という愛称で広く親しまれています。1788年に完成したこの作品は、モーツァルトの交響曲の中でも特に規模が大きく、その構造と内容の豊かさから音楽史上の傑作とされています。

モーツァルトはこの曲で、古典派音楽の伝統的な形式を用いながらも、独自の創意を凝らした楽章構成を展開しています。第1楽章の活気に満ちたアレグロ・ヴィヴァーチェは、力強い主題と緊張感あふれる展開部が特徴です。第2楽章のアンダンテ・カンタービレでは、モーツァルト独特の歌心と温かみのある旋律が聴衆を魅了します。

第3楽章のメヌエットは、厳格な古典的スタイルとモーツァルトの軽妙さが絶妙に融合しており、第4楽章のモリート・アレグロ・マ・ノン・トロッポでは、対位法の巧みな使用が光ります。この最終楽章では、5つの主題が絡み合うフーガが展開され、その複雑で華麗な構造は「ジュピター」の愛称にふさわしい神々しさを感じさせます。

モーツァルトの交響曲第41番は、その技術的な完成度と芸術的な深みにおいて、古典派音楽の頂点を極める作品として評価されており、後世の作曲家たちに多大な影響を与えました。この交響曲を通じて、モーツァルトの音楽的遺産の重要性を再認識することができるでしょう。

名曲5 アイネ・クライネ・ナハトムジーク

モーツァルトが作曲した「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」は、クラシック音楽の中でも特に広く愛されている名曲です。この作品は1787年に作曲され、セレナード第13番ト長調K.525とも呼ばれています。軽快な旋律と構成の明晰さが魅力で、室内楽の傑作として知られています。

この曲は四つの楽章から成り立っており、それぞれが異なる魅力を持っています。第1楽章のアレグロは、親しみやすいメロディラインが特徴で、モーツァルトの音楽的才能を如実に示しています。第2楽章のロマンスは、より穏やかで抒情的な雰囲気を持ち、聴く者の心を和ませます。第3楽章のメヌエットとトリオは、ダンス音楽としての要素が強く、リズミカルで楽しいムードが漂います。そして、最終楽章のロンドは、再び活気に満ちたテンポで曲を締めくくります。

「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」は、モーツァルトがウィーンで活躍していた時期の作品であり、彼の音楽的成熟が色濃く反映されています。モーツァルトはこの曲を公私にわたる様々な場で演奏するために作曲したとされており、当時の社交の場での演奏に適した作品と言えるでしょう。

このセレナードは、その後の音楽界にも大きな影響を与え、多くの作曲家や演奏家によって取り上げられてきました。今日でもコンサートホールだけでなく、教育の現場やメディアを通じて親しまれており、クラシック音楽の入門曲としても最適です。

モーツァルトの作品群の中でも、「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」はその普遍的な美しさと親しみやすさから、代表曲として挙げられることが多いです。これは単に人気が高いからではなく、作品が持つ芸術的価値と、幅広い層に訴えかける普遍性によるものです。

クラシック音楽を愛するすべての人々にとって、「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」は特別な存在であり続けます。その美しい旋律は、今後も多くの人々に感動を与え、クラシック音楽の素晴らしさを伝えていくことでしょう。

名曲6 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」

モーツァルトの創造力の絶頂とも言える歌劇「ドン・ジョヴァンニ」は、1787年のプラハ初演以来、世界中のオペラファンを魅了し続けています。この作品は、放蕩者ドン・ジョヴァンニの生きざまとその悲劇的な結末を描いたもので、その音楽的な深みとドラマティックな展開は、クラシック音楽の中でも特に高い評価を受けています。

モーツァルトがこのオペラに込めた感情の幅は広く、陽気なアリアから激しい怒り、そして哀愁に満ちた旋律まで、人間の感情の全域をカバーしています。特に、序曲はその力強さで知られ、オペラのトーンを見事に設定しています。また、ドン・ジョヴァンニとレポレッロの関係性を示す「カタログのアリア」などは、モーツァルトのユーモアのセンスを感じさせる一方で、主人公の暗い運命を暗示しています。

このオペラの中で最も印象的なのは、最終幕におけるドン・ジョヴァンニの地獄への堕落シーンでしょう。音楽はここでクライマックスを迎え、観客はドン・ジョヴァンニの運命に対するモーツァルトの深い洞察力を感じ取ることができます。

この歌劇は、モーツァルトの代表曲としてだけでなく、クラシック音楽の中でも特に重要な位置を占める名曲です。その解説を通じて、音楽愛好家がこの作品の多層的な美しさを理解し、深く楽しむことができるよう、私たちは常に最新の演奏解釈や研究成果を提供し続けています。

名曲7 交響曲第36番「リンツ」

交響曲第36番「リンツ」は、モーツァルトが作曲した天才的な作品であり、クラシック音楽を代表する名曲の一つです。この交響曲は1783年にオーストリアのリンツで作曲され、その名を冠しています。

モーツァルトはリンツに滞在中、わずか4日間でこの作品を完成させたと伝えられており、その創作力の速さと質の高さには驚嘆するばかりですが、その明るく華やかな音楽性により、幅広い聴衆に愛される名曲となりました。

第1楽章の活気あるアレグロ・スピリトーソは、聴くものを即座にモーツァルトの音楽世界へと引き込みます。

続くアンダンテの楽章は、穏やかで歌心に溢れ、モーツァルトの抒情的な面を垣間見ることができる部分です。

メヌエットとトリオの第3楽章は、ウィーン古典派の精神を色濃く反映しており、最終楽章のプレストは、その軽快なリズムと明るい旋律で終結を迎えます。

この交響曲の理解を深めるためには、モーツァルトの作曲スタイルや当時の音楽的背景についての理解も不可欠となります。

モーツァルトは古典派音楽の三大巨匠の一人とされ、その作品は今日でもクラシック音楽のコンサートプログラムに欠かせない存在です。彼の作品は、優れた旋律の美しさ、清澄なハーモニー、そして洗練された形式感によって、多くの音楽愛好家を魅了し続けています。

交響曲第36番「リンツ」は、モーツァルトが遺した数多くの代表曲の中でも特に人気が高く、クラシック音楽のコンサートや録音では定番のレパートリーとなっていますので、この作品を通じてモーツァルトの創造力と音楽的才能を再評価し、クラシック音楽の奥深さを感じ取ることができるでしょう。

名曲8 ピアノ・ソナタ第11番

モーツァルトの「ピアノ・ソナタ第11番」は、クラシック音楽の宝庫から選び抜かれた名曲であり、その中でも特に「トルコ行進曲」として知られる第3楽章は幅広い層に親しまれています。このソナタは、モーツァルトがウィーン時代の1783年に作曲し、A長調K.331という作品番号で分類されています。三部構成のこの作品は、モーツァルトの新しい試みと独創性が光る作品であり、特に第3楽章はオスマン帝国の音楽を模倣したリズミカルでエキゾチックなメロディが特徴です。

このソナタは、モーツァルトの代表曲としての地位を確立し、彼の作品の中でも特にポピュラーな部類に入ります。ピアノのレパートリーとしては、初級から中級の学習者にとっても手が届きやすい作品でありながら、プロの演奏家によっても高い技術と表現力を要求される作品です。そのため、ピアニストにとっては演奏技術の向上はもちろん、表現の幅を広げる機会を提供してくれます。

解説すると、モーツァルトはこのソナタを通じて、クラシック音楽の形式美と即興的な自由さを見事に融合させています。第1楽章の変奏曲は、単純な主題から始まりながらも、モーツァルト独特の洗練された装飾や転調を経て、聴き手を魅了します。第2楽章のメヌエットとトリオは、優雅さと落ち着きをもたらし、モーツァルトの古典的なバランス感覚を示しています。そして、華やかな第3楽章は、その生き生きとしたリズムと明るい旋律で、聴く者を楽しませること間違いありません。

このように、モーツァルトの「ピアノ・ソナタ第11番」は、クラシック音楽を代表する名曲の一つとして、その解説と鑑賞が音楽愛好家にとっての大きな喜びとなるでしょう。

名曲9 クラリネット協奏曲イ長調K622

モーツァルトが晩年に遺した「クラリネット協奏曲イ長調K622」は、クラシック音楽の宝石箱から輝く一つの宝石です。この作品は1791年に作曲され、クラリネットのための協奏曲としては最も有名であり、モーツァルトの代表曲の一つに数えられます。当時、新しく発展した楽器であるクラリネットの可能性を最大限に引き出したこの協奏曲は、アントン・シュタドラーのために書かれました。彼は、その豊かな音色と技術的な熟練度で知られるクラリネット奏者でした。

協奏曲は3楽章から構成されており、それぞれがモーツァルトの音楽的才能を示しています。第1楽章は、流れるような旋律と華麗な装飾が特徴で、クラリネットの温かみのある音色が際立っています。第2楽章は、その抒情的なメロディーで多くの人々を魅了し続けており、しばしば独立して演奏されることもあります。最終楽章は、軽快なリズムと明るい気分で作品を締めくくります。

この協奏曲は、モーツァルトの深い感情表現と、クラシック時代の音楽の特徴を見事に融合させています。それは、情緒豊かでありながらも構造的には明確で、モーツァルトが目指した音楽の理想を体現していると言えるでしょう。クラリネット協奏曲イ長調K622は、クラシック音楽のコンサートプログラムにおいても頻繁に取り上げられ、クラリネット奏者にとっての最高峰のレパートリーとされています。

聴き手にとって、この協奏曲はモーツァルトの音楽世界への入口ともなり、彼の創造性と感情の深さを理解するための重要な鍵となります。クラリネット協奏曲イ長調K622は、その歴史的重要性と音楽的美しさにより、今日でも多くの音楽愛好家に愛され続けている不朽の名作です。

名曲10 クラリネット五重奏曲イ長調K.581

モーツァルトの天才的な作品群の中でも、特に心に残るのがクラリネット五重奏曲イ長調K.581です。

この作品は、モーツァルトが生涯を通じて友情を育んだクラリネット奏者アントン・シュタードラーのために書かれました。

五重奏曲は、クラリネットと弦楽四重奏が絶妙に絡み合い、モーツァルトの室内楽の中でも特に洗練された傑作として知られています。

この作品の第1楽章は、落ち着いたアレグロで始まり、クラリネットの豊かな音色が魅力的に展開されます。第2楽章のラルゲットは、深い感情表現に満ちた独奏が聴き手の心を打ちます。

第3楽章のメヌエットは、舞曲のリズミカルな響きが楽しめる一方で、トリオの部分ではクラリネットが優美な旋律を奏でます。

最終楽章のアレグレットは、技巧的な要素と楽しい主題が組み合わさり、聴き手を楽しい気分にさせてくれます。

クラリネット五重奏曲イ長調K.581は、モーツァルトの楽曲の中でも特に感動的な作品であり、クラシック音楽の名曲としてその地位を確立しています。モーツァルトの音楽を深く理解し、その魅力を最大限に味わうためには、このような代表曲の解説とともに、実際に演奏を聴くことが大切です。

クラリネットの魔術師シュタードラーへのオマージュとも言えるこの作品を通じて、モーツァルトの音楽世界の奥深さを感じ取ることができるでしょう。

その他の作曲家の名曲・代表曲

その他と言うにはあまりにも素晴らしい名前が並びますが、クラシック音楽の多彩な世界において、ショパン、チャイコフスキー、ブラームス、ドビュッシーといった有名作曲家たちもまた、独自の音楽的足跡を残しています。

ショパンはピアノ作品において、その技巧と感情表現の豊かさで知られ、「ノクターン」「バラード」「ポロネーズ」などの作品はピアニストにとって必携のレパートリーとなっています。

一方、チャイコフスキーは「交響曲第6番 ロ短調『悲愴』」や「バレエ音楽『白鳥の湖』」など、情熱的でドラマティックな作品を残し、世界中で愛されています。

ブラームスは、温かみのある旋律と厳格な構造を特徴とする音楽で、「交響曲第1番 ハ短調」や「ハンガリー舞曲集」を通じて、後世に多大な影響を与えました。

ドビュッシーは印象派音楽の代表とされ、「月の光」や「海」などの作品で、自然から感じられる音の色彩と繊細なニュアンスを追求しました。

これらの作曲家たちは、それぞれが独自の音楽的言語と表現を追求し、クラシック音楽の歴史において重要な位置を占めています。彼らの作品は、深い解釈と洞察を要するものであり、聴き手にとっては無限の発見と感動を提供してくれます。それぞれの作曲家の代表曲を聴くことで、クラシック音楽の幅広い魅力に触れ、より豊かな音楽体験を得ることができるでしょう。

ショパンの名曲たち「心に響くピアノ作品」

ショパンの作品は、その繊細で感情豊かな旋律により、クラシック音楽愛好家たちの心を深く打つものがあります。彼のピアノ作品は、技巧的な難易度が高い一方で、詩的な美しさと情熱が特徴です。代表作には、ポロネーズ、マズルカ、ワルツ、ノクターン、エチュード、プレリュード、ソナタなどがあり、それぞれがピアニストの技量を試すとともに、聴く者に深い感動を与えます。

特に有名な「ノクターン」は、夜の静寂や哀愁を感じさせる楽曲であり、ショパンの内面的な感受性を反映しています。また、「バラード」は物語性が豊かで、音楽を通じて物語を語るかのような力強さがあります。彼の「エチュード」は、単なる練習曲を超えた芸術作品として、後世の作曲家やピアニストに大きな影響を与えました。

ショパンは、ポーランド出身の作曲家としてその民族的要素を作品に取り入れつつ、ロマン派音楽の特徴を体現する作曲家の一人です。彼の音楽には、ポーランドの民族舞踊のリズムやメロディが巧みに織り込まれており、その地の文化を世界に伝える役割も果たしています。

ショパンのピアノ作品は、クラシック音楽の中でも特に感情表現が豊かで、演奏者の解釈によってさまざまな色彩を見せることから、今日でも多くのピアニストによって愛され続けています。彼の作品を深く理解し、その美しさを体験することは、クラシック音楽の醍醐味の一つと言えるでしょう。

チャイコフスキーの情熱的な名曲たち

ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー、その名を聞くだけで心が躍る愛好家も多いことでしょう。彼の作品群は、クラシック音楽の宝庫であり、情熱とメロディの美しさで世界中に愛され続けています。代表的な名曲としては、「白鳥の湖」「くるみ割り人形」「眠れる森の美女」といったバレエ音楽が挙げられますが、これらは単に舞台を彩る音楽に留まらず、コンサートホールでも頻繁に演奏されるほどの人気を誇ります。

また、彼の交響曲、特に第6番「悲愴」は、その激しい感情の動きと終楽章における深い悲しみが聴き手の心に深く刻まれます。ピアノ協奏曲第1番は、壮大なオーケストレーションとピアノの煌びやかなテクニックが要求される作品であり、世界中のピアニストにとって大きな挑戦となっています。

チャイコフスキーの音楽は、ロマン派音楽の特徴を色濃く反映しており、彼の創造した旋律は今なお多くの人々を魅了し続けています。彼の音楽には、ロシアの民族色豊かなリズムやメロディが用いられ、これが彼の作品に独特の魅力を与えています。

彼の音楽を深く理解し、より一層楽しむためには、彼の生涯と時代背景を学ぶことも大切です。

チャイコフスキーは、自身の内面的葛藤や社会との関わりの中で、数々の名曲を生み出しました。それらの背景を知ることで、その音楽が持つ情熱や哀愁をより深く感じ取ることができるでしょう。

クラシック音楽の奥深さを知る旅は、チャイコフスキーの名曲たちを聴くことから始まるかもしれません。彼の音楽が持つ独特の情感と、時にはドラマティックな展開は、聴く者に多くの感動を与えてくれることでしょう。それは、まさにクラシック音楽が持つ普遍的な魅力の一端を体現していると言えます。

ブラームスの温かみのある旋律

ブラームスは、19世紀後半のロマン派を代表する作曲家として、その温かく濃厚な旋律で多くの人々を魅了してきました。彼の音楽は、深い感情表現と構造的な整合性を兼ね備えており、クラシック音楽の中でも特に心に残る作品を数多く残しています。

代表的な作品としては、交響曲第1番から第4番までの各交響曲や、ピアノ協奏曲第1番、第2番、ヴァイオリン協奏曲、そしてドイツ・レクイエムなどが挙げられます。これらの作品は、ブラームス独自の旋律の美しさと、厳格な形式美を見事に融合させたものであり、今日でも多くの演奏家によって演奏され続けています。

ブラームスの音楽における温かみは、彼の生涯における人間関係や経験が反映されているとも言われています。特に、友人であり尊敬する先輩作曲家であったシューマンや、その妻クララとの深い絆が、彼の音楽に影響を与えたと考えられています。

また、ブラームスは伝統的なハーモニーとリズムを重視しながらも、独自の調性感やリズムの変化を取り入れることで、音楽に新たな息吹を吹き込みました。例えば、彼のピアノ作品に見られる複雑なリズム構造や、オーケストラ作品における緻密なオーケストレーションは、ブラームス特有の音楽的特色と言えるでしょう。

このように、ブラームスの音楽は、彼の生涯と密接に関わりながら、時代を超えて愛され続ける名曲を創出しています。それは、単なる旋律の美しさだけでなく、音楽的な深みと感情表現の豊かさによるものです。クラシック音楽愛好家はもちろん、これからクラシック音楽に触れる方々にとっても、ブラームスの作品は必聴の価値があると言えるでしょう。

ドビュッシーの印象派音楽

クロード・ドビュッシーは、印象派と呼ばれる音楽スタイルを確立したフランスの作曲家であり、彼の作品はクラシック音楽のレパートリーにおいて重要な位置を占めています。

彼の音楽は、視覚芸術における印象派運動と並行して、特定の情景や感情を音で描き出すことに重点を置いています。代表作には「月の光」や「海」などがあり、これらの作品は聴く者に繊細かつ幻想的な世界を提供します。

ドビュッシーの音楽は、従来の調性や形式にとらわれない自由な発想と、色彩豊かな和声が特徴です。彼はまた、東洋音楽からの影響を受け、西洋音楽の伝統に新たな息吹を吹き込むことに成功しました。例えば、「前奏曲集第一巻」に含まれる「亜麻色の髪の乙女」は、独特のスケールを使用し、西洋音楽の枠組みを超えた響きを生み出しています。

ドビュッシーの印象派音楽は、後の現代音楽にも大きな影響を与え、彼の革新的なアプローチは多くの作曲家にインスピレーションを与えました。彼の音楽は、単なる背景音楽としてではなく、その時代の芸術運動や文化的な背景を反映するものとして、深い理解とともに聴かれるべきものです。クラシック音楽を愛する人々にとって、ドビュッシーの作品はその豊かな表現力と革新的な響きによって、常に新鮮な感動を提供し続けるでしょう。

クラシック音楽を楽しむためには

クラシック音楽を深く楽しむためには、コンサートホールでの生の演奏を体験することが一つの方法です。また、自宅での鑑賞も、適切な音響設備と集中する環境を整えることで、充実した時間を過ごすことができます。音楽の背景にある歴史や作曲家の思いを学びながら、それぞれの名曲を聴くことで、クラシック音楽の奥深さを実感することでしょう。

このブログでは、クラシック音楽に関する最新情報も随時更新しておりますので、演奏会の予定や音楽界のトレンドにもご注目ください。読者の皆様がお気に入りのクラシック名曲についてのコメントもお待ちしております。それぞれの感動や体験を共有することで、クラシック音楽の世界はさらに豊かなものになるでしょう。

クラシックの名曲を残した作曲家達

クラシック音楽の歴史の中に燦然と輝く名曲を作曲した巨匠達は、本当に沢山います。

※下記の作曲家以外にも素晴らしい才能は数多くいます。

| J.S.バッハ | モーツァルト | ベートーヴェン |

| チャイコフスキー | ブラームス | シューベルト |

| シューマン | ショパン | ラフマニノフ |

| ワーグナー | マーラー | ストラヴィンスキー |

| ショスタコーヴィチ | ドヴォルザーク | ムソルグスキー |

| ドビュッシー | ラヴェル | ハイドン |

| メンデルスゾーン | リスト | コルサコフ |

| クライスラー | ブルックナー | ヘンデル |

| ベルリオーズ | プロコフィエフ | ロッシーニ |

| ヴェルディ | ヴィヴァルディ | ブルックナー |

| エルガー | シベリウス | グリーグ |

| R.シュトラウス | J.シュトラウス2世 | ホルスト |

| バルトーク | ビゼー | サン=サーンス |

| ハチャトゥリアン | ボロディン | フォーレ |

| パッヘルベル | オッフェンバック | プッチーニ |

| サラサーテ | ガーシュウィン | スメタナ |

| レスピーギ | マスネ | ケルビーニ |

| ウェーバー | グノー | テレマン |