- ジャン・シベリウス

- シベリウスの名曲・代表曲

- 名曲1 《フィンランディア》作品26 - フィンランド独立の象徴

- 名曲2 《ヴァイオリン協奏曲 ニ短調》 -夢と葛藤が生んだ傑作

- 名曲3 5つの小品 作品75より第5曲「樅の木」 -フィンランドの自然を映す珠玉のピアノ曲

- 名曲4 トゥオネラの白鳥 『4つの伝説曲』 作品22の2 -死の国を漂う白き幻影

- 名曲5 交響詩《タピオラ》Op.112 -森の神タピオと静寂の王国

- 名曲6 《カレリア組曲》Op.11 -カレリアの記憶 歴史と民衆のための音の風景

- 名曲7 クレルヴォ交響曲 呪われし英雄 ― クレルヴォの悲劇

- 名曲8 交響曲第2番 解放への讃歌 ― 闘争と希望の交響詩

- シベリウスの代表作たち(その他) 沈黙の奥に響く声

- シベリウスの名曲・代表曲

ジャン・シベリウス

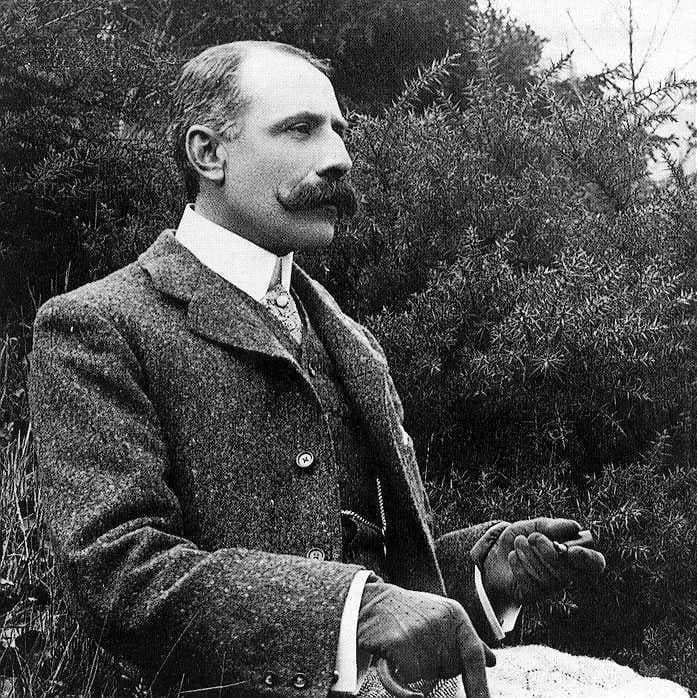

ジャン・シベリウス(1865-1957)は、フィンランドを代表する作曲家であり、交響詩《フィンランディア》や《カレリア組曲》、七つの交響曲をはじめとする多くの作品を遺しました。

彼の音楽は、フィンランドの神話や自然の美しさを色濃く反映し、フィンランド独立運動の象徴としても広く認識されています。

ベートーヴェン以来の最も独創的な交響曲作家の一人と評され、自国の音楽を確立しながら国際的な名声を得ました。

1865年12月8日、フィンランド南部のハメーンリンナに生まれたシベリウスは、幼少期に父を亡くし、母と祖母に育てられました。

法律を学ぶ時期もありましたが、最終的に音楽への道を選び、1886年にヘルシンキ音楽院へ入学。さらにベルリンやウィーンに留学し、エドヴァルド・グリーグの影響を受けながら作曲家としてのキャリアを築き始めました。

フィンランドの民族叙事詩《カレワラ》に強く触発され、1892年に交響詩《クッレルヴォ》を発表し、大成功を収めました。

シベリウスは、音楽によってフィンランドの精神を表現することを使命とし、1899年に完成させた《フィンランディア》は、ロシア統治下のフィンランドにおける民族独立の象徴となりました。

この作品は当初「フィンランドは目覚める」というタイトルで発表されましたが、後に《フィンランディア》と改名され、広く親しまれるようになりました。その後も、《レンミンカイネン組曲》の一部として知られる《トゥオネラの白鳥》や、壮大な交響曲第2番など、フィンランドの自然や神話を背景にした作品を次々と発表しました。

彼の七つの交響曲は、それぞれ異なる個性を持ちつつも、一貫して厳格な構成と独特の響きを追求したものでした。特に交響曲第4番と第5番は、彼自身の精神的な内面や健康問題を反映し、より内省的な性格を持つようになりました。

1924年には交響曲第7番を完成させ、単一楽章でありながら壮大な展開を見せるこの作品は、シベリウスの交響曲創作の到達点とされます。その後、彼は交響曲第8番に取り組みましたが、自己批判の末に発表を断念し、晩年の30年間は新作を世に出すことがありませんでした。

晩年のシベリウスは、フィンランドの豊かな森と湖に囲まれたアイノラに隠遁しながら暮らしました。

彼の最後の大作とされる交響詩《タピオラ》や劇付随音楽《テンペスト》は、彼の音楽的探求の集大成ともいえる作品です。彼の音楽は戦間期の若手作曲家にも大きな影響を与えましたが、一時的に評価が低迷した時期もありました。

しかし、1957年に彼がこの世を去ると、再びその価値が見直され、現在ではクラシック音楽史において欠かせない存在となっています。彼の名を冠した記念碑や小惑星もあり、今日でもその音楽は世界中で演奏され続けています。

シベリウスの名曲・代表曲

ジャン・シベリウスの代表曲は、フィンランドの民族的精神を象徴する交響詩《フィンランディア》や、壮大な交響曲群が含まれます。ロシア統治下のフィンランドで独立を願う人々の象徴となり、力強くも荘厳な旋律が特徴です。

交響詩《フィンランディア》の他にも、『交響曲第2番』はフィンランドの風景や民族の誇りを映し出し、抒情的でありながらドラマティックな展開が魅力の作品ですし、『トゥオネラの白鳥』は幻想的な響きが印象的な作品で、コールアングレの哀愁漂う旋律が特に有名です。また、交響詩『タピオラ』では北欧の森の神秘的な雰囲気が描かれ、シベリウスの自然観が強く表れています。

北欧の幻想的な響きを持つシベリウスの名曲達をご紹介します。

名曲1 《フィンランディア》作品26 - フィンランド独立の象徴

当初、この楽曲は「フィンランドの目覚め」と名付けられ、祝賀会での一連の楽曲のフィナーレとして演奏されていました。その後、一部の楽曲では《歴史的情景第1番》として再構成されましたが、このフィナーレ部分は独立した作品として再編され、《フィンランディア》と名付けられました。

1900年のパリ万国博覧会でヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団によって演奏され、国際的に広く知られるようになりました。

楽曲は、金管楽器とティンパニが重厚な響きを奏でる暗く荘厳な序奏で始まります。これはロシアの抑圧を象徴するかのような緊張感に満ちており、続く部分では、軍楽隊を思わせるエネルギッシュなパッセージが響き、次第に高揚感が増していきます。そして、中盤で現れる穏やかな旋律が響き、その後に穏やかで崇高な「フィンランディア賛歌」が登場します。このメロディーはフィンランドの希望と誇りを象徴し、フィンランドの非公式な国歌と見なされるほどの影響力を持ちます。終盤では、曲全体が力強く盛り上がり、フィンランドの独立への願いを込めた壮大なクライマックスを迎えます。

ロシア当局はその政治的な意味合いを危惧し、フィンランド国内での演奏を禁止することもありましたが、それでもこの楽曲は演奏され続け、フィンランド独立の精神を支える重要な作品となりました。

現在でも《フィンランディア》はフィンランドの文化を象徴する楽曲として世界中で演奏されており、クラシック音楽史において不朽の名作とされています。

名曲2 《ヴァイオリン協奏曲 ニ短調》 -夢と葛藤が生んだ傑作

《ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47》は、彼の作曲家としての才能と果たせなかったヴァイオリニストとしての夢が交錯した特別な作品です。シベリウスは幼少期からヴァイオリンを学び、名手になることを夢見ていましたたが、遅い開始と技術的な壁により、26歳で挑戦したウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のオーディションに不合格となりました。彼のヴァイオリン協奏曲には、この挫折や自身の葛藤が色濃く反映されています。

この協奏曲は1903年に完成し、当初はヴァイオリニストのウィリー・ブルメスターに初演を託す予定でした。しかし、シベリウスは急遽演奏者を変更し、ヘルシンキでの初演を強行したのですが、演奏者の技術不足もあり初演は惨事となり、批評家の評価も厳しいものでした。これに失望したシベリウスは、協奏曲を大幅に改訂し、1905年にベルリンで新たに発表しました。指揮はリヒャルト・シュトラウス、独奏はカール・ハリルが務め、改訂版は高く評価されました。

楽曲は3つの楽章からなり、独奏ヴァイオリンの技巧と北欧的な抒情が融合した作品です。

第1楽章(Allegro moderato)は、独奏ヴァイオリンの神秘的な旋律から始まり、技巧的なカデンツァが楽章の展開部の役割を果たします。

第2楽章(Adagio di molto)は、オーボエの美しい旋律と共に、シベリウスらしい静謐な美しさを湛えており、第3楽章(Allegro, ma non tanto)では「氷上のダンス」と称されるスリリングな楽章で、オーケストラとソリストが激しく掛け合います。

この協奏曲はシベリウスの苦悩や葛藤を映しつつ、名人芸の伝統を継承した傑作であり、現在もヴァイオリン協奏曲の名作の一つとして演奏され続けています。

名曲3 5つの小品 作品75より第5曲「樅の木」 -フィンランドの自然を映す珠玉のピアノ曲

5つの小品 作品75より第5曲《樅の木》は、シベリウスによる美しい旋律を持つピアノ作品で、北欧の厳しい冬の森を連想させる音楽です。

この曲はシベリウスの自然との対話を感じさせ、故郷フィンランドの風景を反映しています。

作品は穏やかな三拍子で進行し、しっとりとした和声と流れるような旋律が特徴的です。曲の響きは寂しげでありながら深い温もりを持ち、樅の木の静かな存在感を思い起こさせるものです。

聴く者は、雪の積もった森を歩いているかのような静謐で幻想的な印象を受けますが、 特に左手の柔らかい伴奏が右手の旋律を支え、二つのパートが美しく交わり合いながら、感情を豊かに表現します。

曲の終盤では、一度クライマックスを迎えますが、最後には静かに消え入るように終わるという、この構成が、冬の森の深い静けさを印象づけています。

《樅の木》はシベリウスのピアノ作品の中でも非常に人気があり、演奏会でもよく取り上げられます。技巧的な高さはないものの、シンプルな音形にシベリウスの叙情性が詰まっており、演奏者には表現力が求められます。 また、この曲はピアノ独奏だけでなく様々な編曲が存在し、弦楽四重奏やオーケストラ版でも演奏されます。特にシベリウス自身がオーケストラ用に編曲したバージョンには、壮大な響きが加わり、交響詩的な魅力を持っています。

現在でも《樅の木》は愛され続けており、比較的短く、技術的にも過度に難しさがないためアマチュアにも適していますが、その単純な旋律には北欧の自然の静けさや感情が強く込められており、繊細な演奏が求められます。 この作品はフィンランドの風景を音楽で表現した名作として評価され、シベリウスの交響詩や交響曲と並ぶ芸術的価値を持っています。

《樅の木》は、シベリウスの『5つの小品 作品75』の中でも特に人気が高く、冬の森の静けさと叙情性を併せ持った珠玉のピアノ作品として位置づけられており、その穏やかで美しい旋律は、聴く人の心に深く響き渡ります。

名曲4 トゥオネラの白鳥 『4つの伝説曲』 作品22の2 -死の国を漂う白き幻影

《トゥオネラの白鳥》作品22-2は、シベリウスの代表曲のひとつであり、フィンランドの民族叙事詩『カレワラ』に基づく《レンミンカイネン組曲(4つの伝説曲)》の第2曲として1895年に作曲されました。

『カレワラ』はフィンランド人の精神的支柱ともいえる物語であり、当時20代後半だった新進気鋭のナショナリスト、シベリウスにとって大きなインスピレーションの源でした。組曲中の3曲は、主人公レンミンカイネンの冒険を直接描いていますが、《トゥオネラの白鳥》だけは例外で、もともとはオペラ《舟の建造》の序曲として書かれた音楽が基になっています。

この作品は物語を語るというよりも、神秘的で静謐なムードの描写に重点が置かれています。

シベリウス自身、初期のスコアに「トゥオネラ、死の王国、フィンランド神話の黄泉の国は、黒い水と急流の広い川に囲まれており、トゥオネラの白鳥はその上を雄大に滑空し、歌う」と記し、幻想的な情景を明確に示しています。楽曲の中心となるのは、イングリッシュホルンによる哀切で孤高なソロであり、この旋律が白鳥の声として響き渡ります。その音色は、西洋クラシック音楽におけるイングリッシュホルンの最高峰と称されるほどの美しさと表現力を持っています。

シベリウスのオーケストレーションは、緻密さと創造性に満ちています。弦楽器は全体的にミュートされ、13の独立したパートに細分化されることで、甘美で揺らぐようなテクスチャーが生まれます。また、トランペットをあえて使わず、代わりに4本のホルンと3本のトロンボーン、そして重要な役割を担うハープが、音楽に陰影と深みを与えています。ハープはときに光の反射のように煌めく旋律を奏で、暗闇の中に差し込む微かな希望を感じさせます。

音楽が進むにつれ、白鳥の声は闇の中へと静かに消えていき、やがて遠くから不吉な太鼓の音が響きます。弦楽器はトレモロやコル・レグノ(弓の木で弦を叩く奏法)を用いて、死の世界のざわめきを描写します。このような音色とテクスチャーの巧みな操作により、《トゥオネラの白鳥》は単なる交響詩を超え、音による神話的な情景描写の極致として高く評価されています。シベリウスの初期の傑作であり、彼の音響世界への深い理解を物語る作品です。

名曲5 交響詩《タピオラ》Op.112 -森の神タピオと静寂の王国

ジャン・シベリウスの《タピオラ》(Op.112)は、1926年にニューヨーク・フィルハーモニーとワルター・ダムロッシュの委嘱により作曲された、彼の最後の大規模な管弦楽作品です。

北欧の叙事詩『カレワラ』に登場する森の神・タピオを題材とし、フィンランド北部の人里離れた神秘的な森の精霊が息づく風景を音で描き出しています。作曲家自身が「古代の、神秘的な、陰鬱な未開の夢」と記したとおり、この音詩はただの自然描写にとどまらず、森の奥に潜む永遠で得体の知れない存在の気配までも捉えようとしています。

ティンパニの厳かな響きに始まり、弦楽器による動機が全曲を貫くように展開される構成は、交響曲第7番と共通する「深遠な論理」に裏打ちされています。静寂と不穏の間を揺れ動く音の層は、調性を曖昧にしながら、時に自然そのものの音響を思わせるような幽玄の響きを生み出します。

音楽評論家アレックス・ロスはこの作品を「シベリウスの最も厳しく凝縮された音楽的表現」と評し、自然の音を記譜しようとした彼の晩年の志向を象徴するものと位置付けています。

《タピオラ》は、華やかさや感傷を排した厳粛な美しさをたたえ、まさにシベリウスの音楽人生の終止符にふさわしい深さと静けさを備えています。その音楽は、森のざわめき、風の通り道、そして目に見えぬ精霊の気配を、言葉を介さず直接聴き手の感性へと訴えかけるのです。

名曲6 《カレリア組曲》Op.11 -カレリアの記憶 歴史と民衆のための音の風景

《カレリア組曲》(Op.11)は、フィンランドの民族的アイデンティティと歴史への強い関心を反映したシベリウスの初期の傑作であり、1893年にヴィープリ学生協会の依頼で作曲されました。

もともとは、1293年にカレリア地方で起こった歴史的事件を題材とした舞台音楽《カレリア音楽劇》の一部で、初演はヘルシンキのアレクサンダー帝国大学で行われ、シベリウス自身が指揮しました。聴衆は熱狂的に反応し、作曲者は兄への手紙で「音楽の音符は一つも聞こえなかった」と述べています。

《カレリア音楽劇》は8曲から構成されていましたが、現存しているのはそのうちの3曲のみで、これが1899年に再構成された《カレリア組曲》として出版されました。残りの楽譜は後年、作曲家の手によって焼失しています。

組曲は3つの楽章から成り、第1楽章〈間奏曲〉は、リトアニアの支配に抵抗するカレリアの人々の反抗を象徴的に描いています。ホルンの静かな呼びかけから始まり、トランペットが勇ましい行進へと導きますが、すぐに再び不確かな静寂に戻る構成は、シベリウスの国民的作風の象徴とも言えるでしょう。

第2楽章〈バラード〉は、カレリアの民謡をもとにした叙情的な旋律が特徴で、素朴な美しさが際立ちます。終曲〈アッラ・マルシア〉は、勝利を祝うかのような快活な行進曲で、ピッコロの華やかな演奏が全体を締めくくります。

この作品は、シベリウスにとって最初の大きな成功となり、以来、フィンランド国内外で頻繁に演奏されるレパートリーとなっています。

名曲7 クレルヴォ交響曲 呪われし英雄 ― クレルヴォの悲劇

《クレルヴォ交響曲》(Op.7)は、1892年に初演された彼の初期の大作であり、同時に作曲家としての道を本格的に歩む決意を固めさせた重要な作品です。

全5楽章からなるこの声楽付き交響詩的作品は、古代フィンランドの民族叙事詩『カレワラ』に登場する悲劇の英雄クレルヴォの物語を直接描いており、男声合唱とソプラノ、バリトン独唱を伴う異例の構成をとっています。

シベリウスは、学生時代にフィンランド語を国語とする学校で学び、『カレワラ』と出会ったことで、フィンランド語の自然なリズムや旋律、そして祖先の神話に強い感銘を受けました。これが、彼の創作に民族的な色彩と深い精神性を与える礎となりました。『クレルヴォ交響曲』はその最初の大きな結晶であり、ナショナリズムの高まりの中でフィンランド国民の誇りを象徴する作品となったのです。

第3楽章では、クレルヴォが実の妹と知らずに誘惑し、真実を知って自ら命を絶つという壮絶な物語が劇的な声楽と管弦楽によって描かれます。音楽は英雄的でありながらも陰鬱で、運命に翻弄される人間の弱さを赤裸々に浮き彫りにしています。

シベリウスは晩年、この作品を自身の成熟した様式とは異なるとして封印していましたが、1935年の『カレワラ』成立100周年を機に一部の演奏を認め、その評価は再び高まりました。《クレルヴォ交響曲》は、シベリウスが民族の声を音楽に刻み込んだ出発点であり、以後の作品群、《レミンカイネン組曲》や《タピオラ》などへの道を切り開く象徴的な作品といえるでしょう。

名曲8 交響曲第2番 解放への讃歌 ― 闘争と希望の交響詩

ジャン・シベリウスの《交響曲第2番 ニ長調》(Op.43)は、1902年に完成された、彼の交響曲の中でも最も人気の高い作品のひとつです。この交響曲は、フィンランドがロシア帝国による厳しい統制と言語的・文化的抑圧に苦しんでいた時代に生まれ、祖国の独立への願いを象徴する「ナショナリズムの声」として受け止められました。多くのフィンランド人にとってこの作品は、混乱の時代に差し込む一筋の光であり、音楽がもたらす精神的な支えとなったのです。

作曲は、シベリウスがイタリアの海辺の村で休暇を過ごしていた1901年に構想が始まりました。地中海の光と空気に触れたこの時期の体験は、彼の音楽に明るさと開放感をもたらしました。それまでの作品に見られるスラヴ的な陰鬱さが後退し、より希望に満ちた響きが表れるようになったのです。とはいえ、この交響曲は単なる明朗な音楽ではなく、抑圧と闘争、内的葛藤と解放といったテーマが構造の中に深く織り込まれています。

第1楽章では、静かに立ち上がる木管の動機が全体を貫く発展の核となり、自然な流れの中で壮大な展開を見せます。第2楽章は、不穏なピッツィカートと重々しい低音によって始まり、死や苦悩といった暗い情念を内包します。第3楽章は鋭いスケルツォで緊張感を高め、やがて第4楽章へと切れ目なく突入。クライマックスでは金管が力強く主題を奏で、まるで勝利を告げるような終結へと向かいます。

フィンランドの名指揮者オスモ・ヴァンスカはこの作品について、「この交響曲は、我が国の独立闘争と関連していますが、同時に個人の人生における闘争や転機についても語っている」と述べています。まさにこの作品は、国家的な象徴であると同時に、人間の普遍的な感情や希望を描いた音楽でもあるのです。

シベリウスの第2交響曲は、祖国の歴史と個人の精神の両方を響かせる壮大な芸術作品として、今なお世界中の聴衆の心を打ち続けています。

シベリウスの代表作たち(その他) 沈黙の奥に響く声

ジャン・シベリウスは、交響曲や交響詩で知られるフィンランドの巨匠ですが、その創作活動は広範にわたり、知られざる傑作も少なくありません。ここでは、よく知られる代表曲以外にも注目すべきシベリウス作品をいくつか取り上げ、彼の音楽の豊かさと多様性を再確認してみます。

まず挙げられるのは、《交響曲第5番》と並び高い人気を誇る《交響曲第7番 ハ長調》Op.105です。

これは1楽章構成という異例の形式を取りながら、交響的構築の極致ともいえる密度と統一感を持ち、ゆるやかな波のように盛り上がる音楽の流れの中に、自然、哲学、孤独、そして精神の昇華が詰め込まれています。静かに始まり、壮麗なトロンボーン主題で頂点を築いたのち、再び沈黙の中へと還っていくこの作品は、シベリウスの「音による内省」を象徴する一作です。

もうひとつの重要な作品が、交響詩「大気の精(ルオンノタル)」です。これはソプラノと管弦楽のための神話的カンタータで、フィンランドの創世神話を語る《カレワラ》の一節をもとにしています。シベリウスにとって異色の声楽作品ですが、その劇的で濃密なオーケストレーションと、極端な音域を駆使したソプラノ独唱は、聴く者に強烈な印象を与えます。

他にも《ポヒョラの娘》(Op.49)も見逃せません。これは『カレワラ』に登場する魔法の乙女とその求婚者の物語を描いた劇的な音詩で、シベリウスのストーリーテリング能力と、色彩豊かなオーケストレーションが遺憾なく発揮されています。リズムの変化や緊張感のコントロールなど、後の作品への萌芽も感じさせます。

室内楽では、《弦楽四重奏曲 ニ短調「親愛なる声」》Op.56が知られています。シベリウスの少ない室内楽作品の中でも内省的で深い情感を湛えたこの作品は、交響曲に匹敵する精神性を感じさせます。特に終楽章の瞑想的な旋律は、まさに「内なる声」が語りかけてくるようです。

また、《劇付随音楽「ペレアスとメリザンド」》や《ベルシャザールの饗宴》などの舞台作品も、シベリウスの抒情的・幻想的な側面を知るうえで貴重です。これらには独立して演奏される組曲版もあり、彼の多才さを示すものとなっています。

シベリウスの音楽には、北欧の自然と神話、静謐さと激情、個人の沈黙と民族の声が共存しています。よく知られた傑作に加え、こうした「もうひとつの代表作たち」も、その深い音の宇宙を感じるためにぜひ触れてみてほしい作品です。

コメント